精准靶向:从“不治”到“可治”的革命性突破

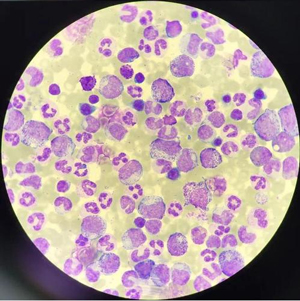

慢性粒细胞白血病(CML)曾是一种令人闻之色变的血液恶性肿瘤,其致病元凶是BCR-ABL异常基因产生的酪氨酸激酶。这一发现催生了靶向治疗革命——酪氨酸激酶抑制剂(TKIs)通过精准抑制该激酶活性,成功将CML从致命疾病转化为可管理的慢性病。

在CML慢性期,TKIs疗效尤为显著,患者十年生存率从不足50%提升至90%以上。尽管多数患者需要长期服药,但达到深度分子学缓解的患者有望尝试减药甚至停药,这在过去是不可想象的突破。治疗期间,患者需注意药物与食物、其他药物的相互作用,并在医生指导下做好孕期管理。

药物梯队:个体化治疗方案日渐完善

目前,CML治疗已形成完整的药物梯队。第一代TKI伊马替尼(格列卫)作为开创者,让大多数患者实现长期疾病控制。随后问世的二代TKI达沙替尼(施达赛)和尼洛替尼(达希纳),不仅疗效更优,更为伊马替尼耐药或不耐受患者提供新选择。

面对耐药挑战,新一代TKIs展现出独特价值:Bosutinib(Bosulif)在后续治疗中表现稳定;Ponatinib(Iclusig)能克服包括T315I在内的多种耐药突变;Asciminib(Scemblix)作为首个变构抑制剂,开创了靶向治疗新路径。值得一提的是,中国原研的奥雷巴替尼于2021年获批,为T315I突变患者提供了本土解决方案。

科学管理:平衡疗效与安全的艺术

TKIs的副作用管理是治疗的重要环节。常见副作用如腹泻、恶心、皮疹等大多可有效控制,而个别药物特有的风险需要特别关注:尼洛替尼可能影响心脏节律,需定期心电图监测;Ponatinib可能增加血栓风险,高血压患者需谨慎使用。

医生会根据患者具体情况制定个体化方案,通过剂量调整、辅助用药等方式平衡疗效与安全。治疗期间的定期监测至关重要,包括血常规、肝功能、心电图等,确保及时发现并处理潜在问题。

未来展望:从慢性管理走向治愈之路

随着更多创新药物的涌现和治疗策略的优化,CML治疗正朝着更深层次缓解和更高生活质量的目标迈进。药物可及性的提升——包括医保覆盖和本土创新药物的上市,让更多患者能够受益于先进治疗。

当前的研究重点包括探索停药可能性、克服耐药机制、开发新一代靶向药物等。医学界正通过国际合作不断推进CML治疗水平,相信在不久的将来,更多患者能够实现功能性治愈,重获健康人生。